Dall’Ottocento a oggi, un viaggio eclettico tra musica e storia

A Ravenna Festival Anita di Gilberto Cappelli, Muti con la sua Cherubini tra Beethoven, Mendelssohn e Verdi, e In A Landscape di Max Richter

Nello scorso fine settimana Ravenna Festival ha offerto un eclettico percorso di ascolto che, muovendosi su un asse cronologico che dall’Ottocento storico e musicale è arrivato a un presente multiforme, ha perlustrato diverse prospettive del panorama sonoro dell’oggi.

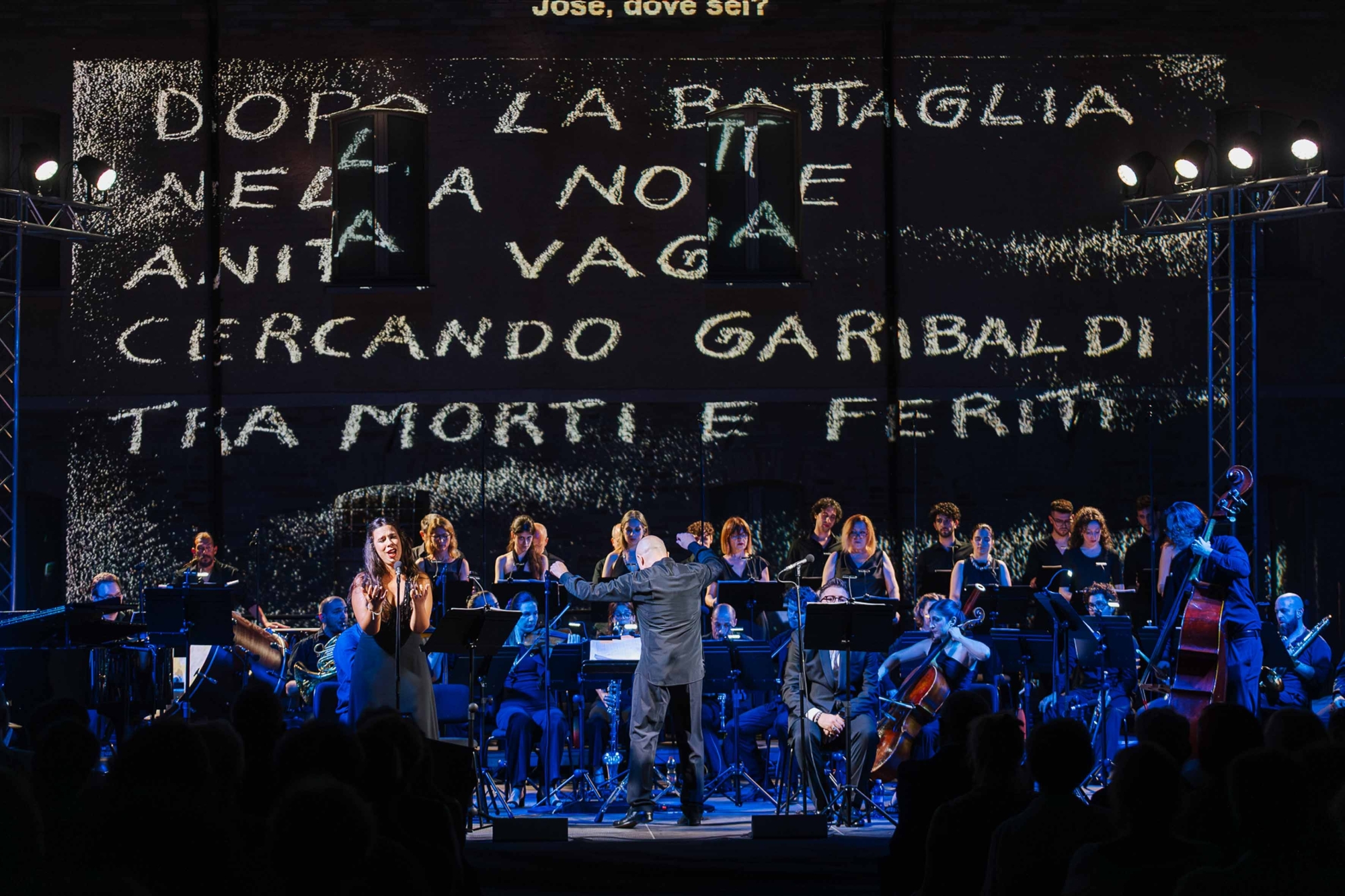

Partiamo da venerdì 4 luglio, quando nel cortile della Fattoria Guiccioli a Mandriole è stata eseguita l’opera in un atto Anita, composta da Gilberto Cappelli su libretto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli e qui riproposta dopo il debutto lo scorso anno al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, realtà che ha commissionato il lavoro.

«Come protagonista della sua prima opera che giunge sulle scene Gilberto Cappelli aveva inizialmente pensato a una figura femminile dei nostri giorni; ma poi ha compiuto una scelta d’altra natura, legata a memorie profondamente sentite, a radici la cui rilevanza storica è rafforzata dal rapporto con ricordi familiari e locali. Il nome della rivoluzionaria brasiliana Ana Maria Ribeiro (1821-1849) è strettamente legato a quello di Garibaldi, che la conobbe in Brasile nel 1839, se ne innamorò a prima vista, la volle subito con sé, la sposò in Uruguay, a Montevideo, nel 1842 e tornò con lei in Europa. Quando Garibaldi lasciò Nizza per difendere la Repubblica Romana, fu raggiunto a Roma da Anita. Insieme fuggirono dopo la sconfitta. Alle difficoltà della fuga si aggiunse una malattia e Anita si spense il 4 agosto 1849 a Mandriole presso Ravenna». Così inizia il denso contributo di Paolo Petazzi al programma di sala, utile per inquadrare genesi e contesto di un racconto di teatro musicale che trova nella scrittura di Gilberto Cappelli una materia sonora nutrita da una tensione espressiva al tempo stesso lirica e lacerante. Un termine, quest’ultimo, utilizzato dallo stesso compositore che annota come il prologo e le otto scene che compongono l’opera debbano essere percorse «da un suono lacerante, ruvido, rauco, sporco, scuro e violento, eppure da suonare e cantare in modo espressivo e poetico».

Dispiegata su un tracciato narrativo che procede per suggestioni, evocando di volta in volta i diversi momenti nodali del breve ma intenso percorso di vita che Giuseppe Garibaldi ha condiviso con la “sua” Anita, la struttura musicale si sviluppa per pannelli sonori ora più rarefatti ora più compatti, plasmati grazie a una originale e controllata alternanza di combinazioni timbrico-strumentali sulle quali si innestano gli interventi dei due protagonisti – Anita e Garibaldi, appunto – disegnati attraverso campiture vocali ora lunghe e tese, ora maggiormente tratteggiate e distese. A incarnare i due protagonisti dell’opera abbiamo trovato il bell’impegno di Chiara Guerra nei panni di Anita (soprano) e di Alberto Petricca in quelli di Garibaldi (baritono), solidi nel sostenere un percorso interpretativo tutt’altro che agevole. Marco Angius ha diretto le compagini dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e del Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto con l’efficace e precisa dedizione che lo contraddistinguono.

L’impegno di tutti gli artisti coinvolti è stato infine ripagato dai convinti applausi del numeroso pubblico convenuto sfidando l’afosa serata estiva e le zanzare lagunari.

Nella serata successiva da un lato siamo rimasti nell’Ottocento “storico” del tempo di Garibaldi e dall’altro lato siamo planati – allontanandoci dal fronte musicalmente contemporaneo dell’appuntamento precedente – su alcune delle più emblematiche pagine che si collocano tra classicismo e romanticismo musicale. Sabato 5 luglio, infatti, un Pala De André gremito ha accolto Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un programma che contemplava la Sinfonia de I vespri siciliani di Giuseppe Verdi, passava dalla Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” op. 90 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, per arrivare alla Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven. Tutto il mordente drammatico concentrato da Verdi nella pagina che apre ai cinque atti che compongono il suo debutto all’Opéra di Parigi – avvenuto nel giugno del 1855 – è stata restituita in questa occasione dal piglio netto che Muti ha impresso a una compagine orchestrale che si è confermata reattiva sia nei momenti più dinamici sia in quelli attraversati da maggiori sfumature timbrico-strumentali. Un passo deciso che abbiamo poi ritrovato anche nelle pagine successive, passando dalla coinvolgente cantabilità che ha ravvivato fin dalle prime note la celebre “Italiana” di Mendelssohn – un carattere che si è poi via via distillato in una stretta dinamica che ha trovato nel Saltarello finale il suo trascinante epilogo – al segno asciutto ed essenziale con il quale ha preso forma la “Quinta” del maestro di Bonn. Una pagina sinfonica celeberrima che Muti ha saputo restituire scevra da ogni retorica, stagliando il carattere espressivo dei quattro movimenti con bella varietà di dinamiche efficacemente essenziali, valorizzando inoltre quelle tessiture contrappuntistiche ben restituite dall’affinità che ha caratterizzato le differenti classi strumentali di un’orchestra salutata alla fine assieme al “suo” maestro da un pubblico entusiasta.

Con la terza tappa di questo percorso ravennate siamo tornati all’orizzonte contemporaneo, animato questa volta da un esponente del filone “modern classical” come Max Richter, artista che si muove quindi in un ambito stilistico segnato da un solido radicamento tonale e da chiari stilemi post-minimalisti che naturalmente lo rendono decisamente differente rispetto al linguaggio contemporaneo che ha proposto Gilberto Cappelli nella prima serata.

Sempre al Pala De André, dunque, domenica 6 luglio abbiano seguito una delle tappe italiane di In A Landscape Tour, spettacolo nel quale una formazione cameristica – composta da Max Baillie e Ellie Consta ai violini, Connie Pharoah alla viola, Zara Hudson-Kozdoj e Deni Teo ai violoncelli – affianca lo stesso Richter impegnato al pianoforte, tastiere ed elettronica in un percorso articolato in due set che coniugano l’omonimo album pubblicato lo scorso anno e il disco The Blue Notebook a poco più di vent’anni dalla sua uscita. Diversamente dalle più variegate sperimentazioni vivaldiane (Recomposed By Max Richter: Vivaldi Four Seasons, Universal-Deutsche Grammophon 2012), In A Landscape pare richiamare maggiormente i diversi lavori composti da Richter per la dimensione audiovisiva – da film come Valzer con Bashir di Ari Folman a popolari serie televisive quali L'amica geniale ideata da Saverio Costanzo – con intrecci timbrici tra sequenze elettroniche e ostinati degli archi costruiti su pattern melodico-armonici reiterati. Un fluire musicale che, tra arpeggi e lunghe note tenute nelle sortite solistiche – ora affidate al violino, ora alla viola, ora ancora al violoncello – trovano negli inserti di pianoforte o dei sintetizzatori un funzionale supporto armonico-ritmico. Caratteri che paiono trovare la forma più compiuta in brani quali “The Poetry of Earth (Geophony)” oppure “And Some Will Fall” dalla quale sembra echeggiare un andamento armonico di gusto bachiano.

Anche se di vent’anni precedente The Blue Notebook, proposto nella seconda parte del programma, richiama la stessa matrice espressiva solo più armonicamente addensata e completata da effetti rumoristici più connotati (il ticchettio di una macchina da scrivere, rumore di passi, e così via) e da frammenti di testi in parte tratti dai taccuini The Blue Octavo di Franz Kafka e qui recitati da Afrodeutsche – Henrietta Smith-Rolla, compositrice, produttrice e DJ ghanese-russa-tedesca di origine britannica – la cui voce ha preso il posto di quella di Tilda Swinton in origine presente nel disco.

Un’atmosfera complessiva, quella che ha attraversato l’intero concerto, che pareva rimandare più al carattere di un commento narrativo funzionale allo scorre d’immagini che non a una dimensione più tipicamente concertistica, ma che non ha impedito al pubblico presente di salutare con applausi convinti e calorosi Max Richter e i suoi musicisti.

Se hai letto questa recensione, ti potrebbero interessare anche

Il musical di Leonard Bernstein entusiasma il pubblico delle Terme di Caracalla

Meritato successo per l’operetta di Bernstein in scena al Comunale Nouveau

La chiusura del Monteverdi Festival con “Ercole amante” di Francesco Cavalli e con una serie di preziosi concerti vocali e non solo