L’album d’esordio di Ammar 808, Maghreb United, uscito due anni fa – una miscela esplosiva di bassi elettronici, TR-808, beats e voci del Maghreb – ha ricevuto critiche positive un po’ dappertutto. Questa volta il produttore elettronico tunisino ma residente a Bruxelles Sofyann Ben Youssef è volato nel Tamil Nadu, regione dell’India meridionale, per una nuova avventura musicale.

– Leggi anche: Techno Maghreb: Deena Abdelwahed e Ammar 808

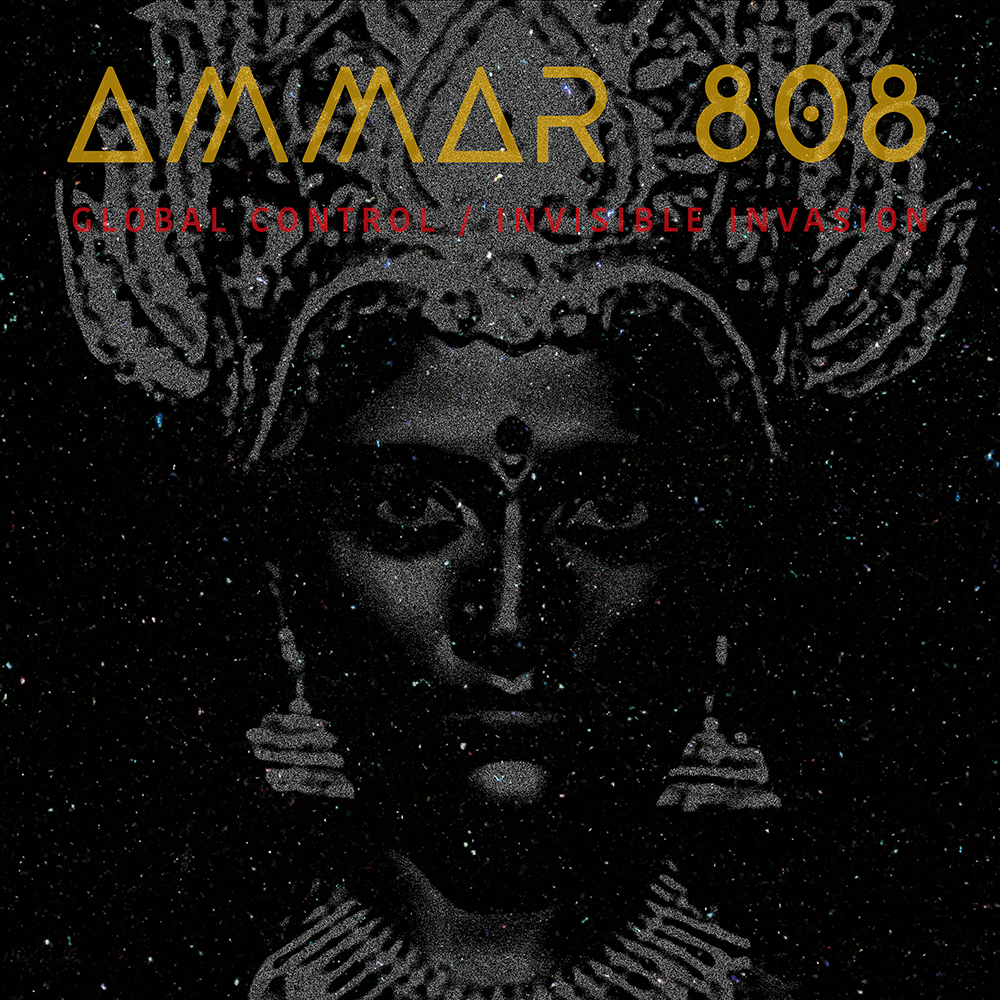

Global Control / Invisible Invasion uscirà il 18 settembre, nuovamente per l’etichetta Glitterbeat Records, e ci ha dato lo spunto per una chiacchierata con Ammar 808.

Come anticipato, il paesaggio è cambiato: non ci sono più le atmosfere maghrebine in chiave elettronica, questa volta sono le voci indiane ad ammaliarci. La scelta in realtà non è casuale. Il nuovo album è la riprova dell’apertura verso il mondo di Ammar 808: i suoni si mischiano, si trasfigurano, e l’effetto finale è una trance sonora e mentale. Ci si perde nelle sonorità ipnotiche che escono dai solchi del disco ma si rischia di cadere dal divano con “Duryodhana”, con la voce di Thanjai Nayandi Melam che si dipana sul motore inarrestabile delle percussioni e il suo finale spossato dopo tanto correre, e con l’elettronica scurissima di “Pahi jagajjanani”. Il suono delle macchine si mescola con quello dei percussionisti, il tempo presente con quello passato.

Come hai trascorso il lockdown?

«Riflettendo molto. Ho approfittato di questa vacanza forzata per riposarmi, avevo appena finito l’album e preparato il tour, poi saltato, e quindi ho avuto molto tempo per analizzare questa situazione particolare. La cosa buffa è che avevo già scelto il titolo dell’album, non c’è nessun legame con la pandemia, o meglio, c’è ma è involontario. Ho suonato a casa, ho fatto un live su Facebook ma non ne ho fatti altri perché mi sembrava di accettare la situazione contingente, la possibilità di non tornare più a suonare davanti a un pubblico. A dirla tutta, non mi piace la versione digitale della musica. Durante il lockdown ci è stata proposta una vita basata sulla paura. Ovviamente bisogna saper gestire la situazione sanitaria ma senza cedere alla paura».

Mi stai dicendo che c’è stata anche una manovra politica, il tentativo di aumentare il controllo sulle persone?

«Esattamente. Dopo l’11 settembre il global control è aumentato in maniera esponenziale, spesso con il consenso della gente; ho scelto questo titolo perché questa situazione c’era già e il lockdown non ha fatto altro che ingigantirla. Comunque rimanere in casa con la mia fidanzata è stato piacevole, l’occasione per un confronto costruttivo. Non conduco una vita sociale intensa, sempre preso come sono tra studio di registrazione e concerti. Diciamo che il problema più grosso è quello dei soldi, a meno che tu non abbia un pezzo di terra per coltivare le carote [ride]».

Parliamo dell’album: non ti nascondo che al primo ascolto sono rimasto spiazzato, ma questa mattina, prima dell’intervista, l’ho ascoltato tre volte e devo dire che funziona, è potente.

«Quando avevo vent’anni ho passato un po’ di tempo a Dehli per studiare la musica indiana del Nord e iniziare a suonare il sitar e le tabla. Dopodiché mi sono interessato alla musica carnatica del Sud e l’ho trovata interessante per i suoi legami con la mitologia e l’induismo. Ho avuto per lungo tempo il desiderio di incidere questo album e finalmente l’anno scorso ci sono riuscito. Ovviamente non ce l’ho fatta a coprire tutta la musica del Sud, mi sono concentrato su quella del Tamil Nadu e per registrare le canzoni ho stabilito la mia base a Chennai, cercando di dare una nuova immagine alle diverse musiche locali con la collaborazione di artisti del posto».

«Mi è stato di grande aiuto Paul Jacobs, chitarrista, bassista e produttore, un uomo con una conoscenza enorme delle musiche di quella regione. Mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo: tieni conto che avevo solo ventiquattro giorni per registrare l’album, partendo quasi da zero. Mi ha messo in contatto con artisti straordinari e ha reso tutto più facile. Avevo con me il mio kit, abbiamo fatto delle improvvisazioni, di alcuni brani ho tenuto la prima registrazione. Il grosso del lavoro è stato fatto in appena dieci giorni, un’avventura, te lo assicuro: appuntamenti spostati, gente che non si presentava, gente non rintracciabile. «C’è una battuta indiana che dice che per lavorare in India devi sapere che lì vige l’IST, Indian Structurable Time». Per fortuna la mia cultura è tunisina e quindi sono abbastanza abituato a questi imprevisti, dunque posso dire che alla fine tutto è stato super cool».

«C’è una battuta indiana che dice che per lavorare in India devi sapere che lì vige l’IST, Indian Structurable Time»

Mi piace “Ey paavi” con l’intervento vocale di Kali Dass, un episodio in cui la melodia elettronica ingaggia una lotta con le percussioni. Non si fanno prigionieri.

«Sì, è una specie di teatro di strada molto popolare nel Sud. In realtà in questo brano ho usato percussioni tipiche di un’altra zona dell’India. Il testo trae origine dal “Mahabharata”, uno dei più famosi racconti epici sanscriti scritto più di duemila anni fa. Adesso non uso più il Roland TR 808, è troppo fragile e allo stesso tempo troppo pesante, davvero poco pratico da portare nei tour. Ci sono dei modelli nuovi che sono un ibrido tra l’analogico e il digitale e che quindi ti danno un’estrema libertà d’utilizzo».

Sarà dura organizzare la promozione del disco, vista la difficoltà di tenere concerti.

«Certo. L’unica consolazione, davvero magra, è che è così per tutti. Lo show è potente, un po’ come la parte finale del tour di Maghreb United: da solo sul palco, molto elettronico, trance, drum&bass, campionamenti, una specie di son et lumiéres, sono io che faccio il remix dal vivo del mio lavoro. Al momento ho tre soli concerti – da confermare – a fine settembre: il primo a Parigi, il secondo a Copenaghen e il terzo in una località che adesso non ricordo».

«Vedremo, è un periodo così, un periodo tra l’altro dove siamo sottoposti a una quantità spaventosa di informazioni che non siamo minimamente in grado di analizzare e dunque diventa fondamentale concentrarci su quelle che ci sono veramente utili. Mi piace la mitologia indiana e la sua raffigurazione iconografica, vedi gli dei che combattono usando una sorta di laser contro altri esseri mostruosi con sembianze di alieni, sembra di essere in un film di fantascienza, e l’immagine finale è tremendamente moderna: diciamo che il 90% è frutto dell’immaginazione ma il restante 10% mi affascina perché mi pone delle domande, e sono domande attuali, si torna ancora una volta al titolo che ho dato all’album, alla paura dell’ignoto, alla necessità di difendere la libertà del nostro pensiero, unica diga contro il fascismo».

Prima il Maghreb, adesso l’India: prossima tappa?

«Non lo so, ho appena finito il secondo album, lasciami riposare un po’ [ride]. In realtà sto lavorando su alcuni progetti ma non so se li userò subito, più avanti o mai. Dopo la riscoperta delle origini portata a termine col mio primo lavoro, sto cercando di allargare il mio sguardo, di espandere la mia personalità, di vedere cosa succede nel mondo».

Ammar 808, con la sua capacità di integrare i suoni e le culture, il suo ecclettismo e la sua curiosità, è un artista raro e dunque prezioso.

«Non parlo l’italiano ma capisco tutto: l’ho imparato guardando la Rai. Quand’ero bambino la televisione tunisina trasmetteva cartoni animati di merda e allora guardavo il programma “Solletico”. Poi sono passato ai film e ai telefilm, è stata un’ottima ginnastica mentale».