Martina Franca tra conflitti e pacifismi

Al 51° Festival della Valle d’Itria abbiamo seguito Tancredi di Rossini con due finali e Owen Wingrave di Britten in prima italiana

La cinquantunesima edizione del Festival della Valle d’Itria, la prima con la direzione artistica di Silvia Colasanti, porta un titolo esplicito e diretto: “Guerre e Pace”. Da qui le diverse declinazioni riunite in un cartellone che guarda all’oggi attraverso la lente dell’arte musicale e viceversa. «Un programma – sottolinea la stessa Colasanti – che evidenzia come gli artisti non siano mai rimasti estranei alle tematiche della guerra e della pace e in modi e linguaggi diversi lo abbiano testimoniato attraverso la composizione musicale».

Tra i diversi appuntamenti in programma abbiamo seguito i nuovi allestimenti di Tancredi di Gioachino Rossini – titolo che ha inaugurato questa edizione 2025 ritornando a Martina Franca dopo 49 anni e che abbiamo visto nella prima replica di sabato scorso 26 luglio – e Owen Wingrave di Benjamin Britten, messo in scena domenica 27 a Palazzo Ducale in prima rappresentazione italiana a più di cinquant’anni dalla sua composizione.

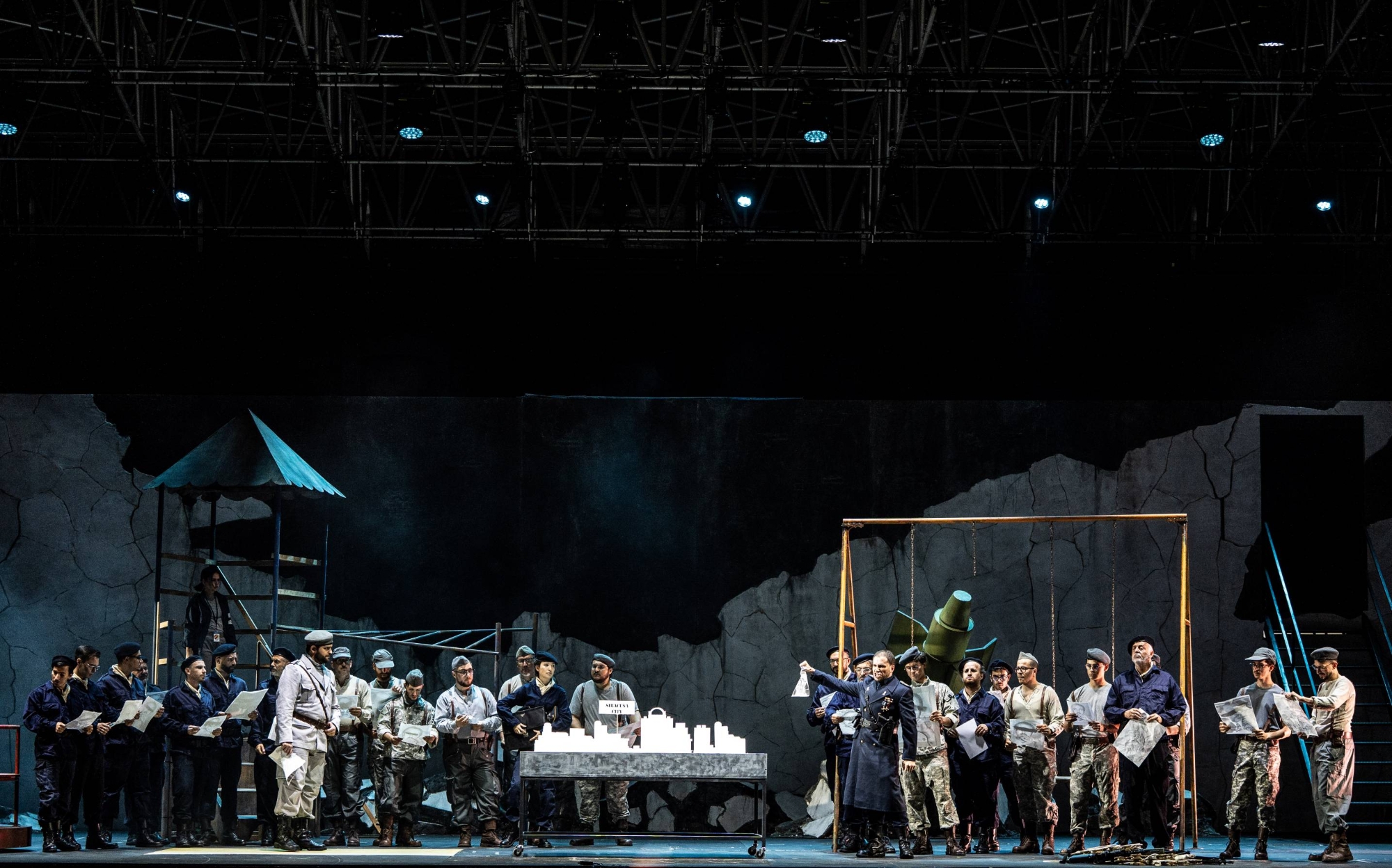

Proposta in questa occasione con l’esecuzione in sequenza dei due finali – prima quello tragico ideato per la rappresentazione al Teatro di Ferrara del 21 marzo 1813, seguito da quello originale a lieto fine scritto per il debutto alla Fenice di Venezia il 6 febbraio di quello stesso anno – il melodramma eroico in due atti che Gaetano Rossi ha tratto da Voltaire è stato immerso dalla visione registica di Andrea Bernard in un presente devastato da una guerra che – come tutte le guerre – non risparmia neppure i bambini e i luoghi a loro deputati, come il parco giochi devastato e con tanto di ordigno inesploso conficcato nel terreno che fa da sfondo alla vicenda. Dalla Siracusa del 1005 in lotta per la sua indipendenza a uno a scelta dei conflitti odierni (Gaza e Kiev, certo, ma anche Siria, Yemen e così via) il passo è emblematicamente breve, anzi è drammaticamente – anche in senso teatrale – naturale, funzionale a una vicenda dove le contese politiche si intrecciano a incomprensioni e confitti personali e sentimentali. Tutte manifestazioni – guerre interiori ed esteriori – molto umane, così come umano è il desiderio di uscire da questi conflitti, di risolverli, anelando appunto a un “lieto fine”. Lo strumento individuato da Bernard per perseguire tale scopo in questa sua stimolante rilettura scenica – supportata in maniera efficace dai costumi di Ilaria Ariemme, dalle scene di Giuseppe Stellato e dalle luci di Pasquale Mari – è un bambino, in tempi sereni naturale abitante di quel luogo ormai distrutto e abbruttito, che si aggira tra le rovine di giochi e muri scrostati ora scacciato dai militari che vanno e vengono, ora intento a prendere per mano i protagonisti per aiutarli a superare i conflitti, a trovare la pace. Una sorta di “angelo custode” degli adulti, che trova anche il modo di giocare con un pupazzo di Superman trovato nei cartoni degli aiuti umanitari (scelta quanto mai attuale, vista la recente uscita del nuovo film dedicato al supereroe diretto da James Gunn).

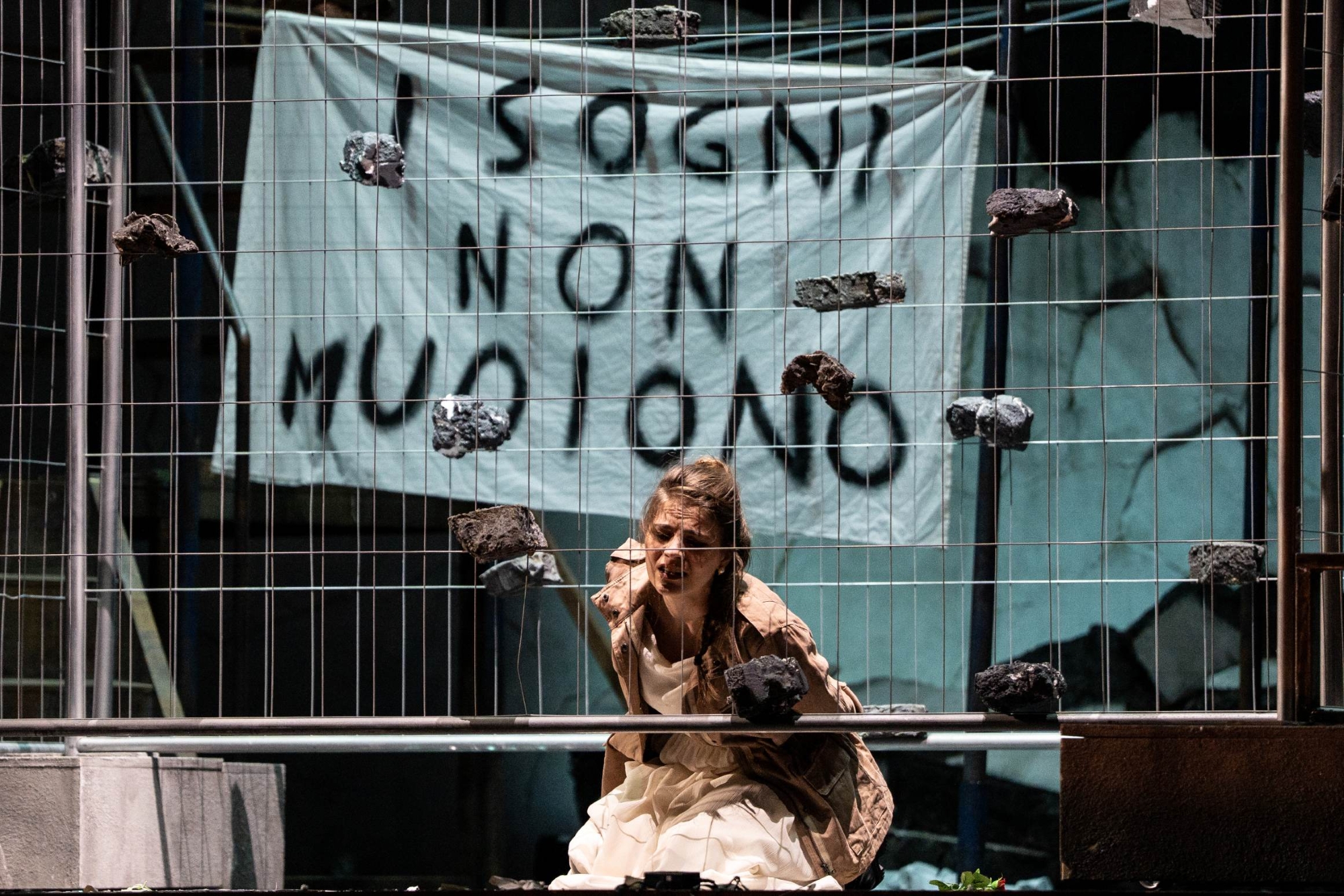

Una lettura efficace e stimolante, abbiamo detto, quella proposta dal regista, forse solo un poco ridondante quando la figura del supereroe viene incarnata dallo stesso Tancredi, oppure quando appaiono i messaggi didascalici appesi alle inferriate da cantiere, come la scritta “i sogni non muoiono” o i disegni infantili del sole e della famiglia colorata e felice che accompagnano il “finale finale” dell’opera. Un bambino che incarna uno strumento, un viatico per la pace può parlarci certamente di fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni, ma può rappresentare anche un alibi per quegli adulti incapaci di trovare le necessarie soluzioni, adulti che invece di assumersi le proprie responsabilità non trovano di meglio che lasciare questo compito ai propri figli.

Un articolato e interessante tratteggio scenico, insomma, quello proposto da Bernard che ha avuto anche il pregio di assecondare senza soverchiarlo il dato musicale, vero binario drammaturgico di quest’opera condotta con visione essenziale e sicura dalla direzione di Sesto Quatrini. Una lettura, quella proposta dal direttore romano, caratterizzata da un passo solido e concreto, capace di restituire le differenti tensioni espressive della partitura rossiniana offrendo momenti particolarmente ispirati – come il duetto con Amenaide e Tancredi, melanconici innamorati posti su un’altalena ormai arrugginita – e guidando nel complesso l’esecuzione con una misura in grado di mantenere in sostanziale equilibrio un’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala dalla reattività non sempre omogenea con un palcoscenico animato dalla funzionale presenza dell’L.A. Chorus–Lucania & Apulia Chorus preparato da Luigi Leo e da una compagine vocale sostanzialmente equilibrata. Qui sono emersi l’adeguato e costante impegno di Yulia Vakula nel ruolo del titolo – chiamata a sostituire l’indisposta Anna Goryachova – l’efficace vocalità di Francesca Pia Vitale nei panni di Amenaide e la buona prova di Hinano Yorimitsu in quelli di Isaura, oltre alla spigliata interpretazione di Dave Monaco (Argirio) e alla concreta presenza di Adolfo Corrado (Orbazzano) e Giulia Alletto (Roggiero).

Con la prima rappresentazione italiana di Owen Wingrave il Festival della Valle d’Itria colma meritoriamente una lacuna che racconta molto dell’effettiva consapevolezza cultural-musicale del nostro Paese e – in maniera se possibile ancora più incisiva – di quella non estraneità dei compositori “alle tematiche della guerra e della pace” ricordati dalla stessa direttrice artistica Colasanti.

Scritto fra il 1969 e il 1970, dodicesimo e penultimo lavoro operistico di Benjamin Britten, Owen Wingrave è stato commissionato per la televisione dalla BBC che la trasmise nel 1971. Due anni dopo vede la luce la versione teatrale, poi messa in scena per la prima volta al Covent Garden di Londra il 10 maggio 1973. Sul denso libretto di Myfanwy Piper tratto da un racconto di Henry James, Britten ha intessuto un ordito musicale al tempo stesso asciutto e pregnante, nel quale gli intarsi seriali si innestano in una materia musicale consistente e comunicativa, capace di far emergere i profili interiori – ora ottusi, ora combattuti, ora contradditori – dei diversi personaggi, protagonisti di una riflessione sulla guerra, sul militarismo e sul pacifismo che presenta riverberi anche molto attuali.

Il contrasto valoriale e ideologico di un giovane rampollo rispetto alle tradizioni imposte dal suo prestigioso lignaggio famigliare – un cliché, peraltro, molto diffuso nella cultura letteraria anglosassone e non solo – diviene strumento per un’analisi di coscienza collettiva. Una riflessione sul diritto di un giovane di rifiutare quella guerra che è stata da sempre attività preponderante, distintiva e identitaria della tradizione di famiglia, attuata attraverso un meccanismo di rispecchiamento applicato di volta in volta ora al carattere puro e anticonformista – e, se vogliamo, anche ingenuo – del protagonista, ora nei profili tradizionalisti, conservatori e opportunisti dei personaggi he lo circondano. Un intreccio narrativo forse apparentemente statico ma che trova nelle evoluzioni dei caratteri interiori dei diversi attori coinvolti il vero motore drammaturgico. Un carattere che in questa occasione è stato tratteggiano con efficace pregnanza dalla guida musicale di Daniel Cohen, capace nel complesso di condurre l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala attraverso le articolazioni espressive di questa partitura con essenziale efficienza, assecondando un palcoscenico sul quale hanno restituito un’ottima prova interpreti quali Äneas Humm nel ruolo del titolo e Ruairi Bowen nei panni di Lechmere, oltre a Charlotte-Anne Shipley (Miss Wingrave) e Sharon Carty (Kate Julian). A completare il cast vocale abbiamo apprezzato Lucía Peregrino nel ruolo di Mrs Coyle, Chiara Boccabella in quello di Mrs Julian, Simone Fenotti nei pani del generale Sir Philip Wingrave e Chenghai Bao nel ruolo del Narratore. Efficace anche la prova del Coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, preparato da Angela Lacarbonara.

La regia di Andrea De Rosa, al suo debutto al Festival di Martina Franca, ha immerso la vicenda in un contesto cupo, misurato ed essenziale, dove – oltre alla presenza anche in questo caso di un bambino a rivocare l’infanzia del protagonista – la semovente galleria di ritratti degli avi della famiglia Wingrave restituiva, in una logica scenica di geometrie variabili – sempre con scene di Giuseppe Stellato, costumi di Ilaria Ariemme e luci di Pasquale Mari – sia i differenti ambienti – sempre più claustrofobici, fino ad arrivare alla finale e solo evocata “stanza infestata”, dove il protagonista troverà la sua morte misteriosa – sia ideali obiettivi da poligono di tiro, dove il bersaglio poteva divenire simbolicamente la pace, la guerra, o lo stesso Owen Wingrave. Un inno all’obiezione di coscienza, insomma, tutto ripiegato in una dimensione personale, intima e famigliare, quasi una specie di riverbero borghese – fatte naturalmente le dovute distinzioni di contesto e di linguaggio musicale – di quella sorta di popolare ode antimilitarista rappresentata dalla canzone “Le Déserteur” – scritta da Boris Vian e interpretata da Marcel Mouloudji nel 1954 – rivolta esplicitamente allo Stato e alle Istituzioni (“Monsieur le Président”).

Come per la recita di Tancredi, anche per Owen Wingrave il folto pubblico presente ha tributato calorosi e convinti applausi a tutti gli artisti impegnati, decretando un significativo successo a questa intensa riflessione in musica tra “Guerre e Pace”.

Se hai letto questa recensione, ti potrebbero interessare anche

Dedicata a Pierre Audi, recentemente scomparso, l’edizione 2025 del Festival di Aix-en-Provence

Vasily Barkhatov, regista sulla cresta dell’onda, interpreta a modo suo il capolavoro di Mozart